ct

正直なところ、CT部門に配属され、業務を覚え始めて間もない頃、『ビュー数』なんて言葉にウンともピンとも反応できませんでした。 大学の授業で習った覚えもないですし、CTの本を読んでも書いて有ることすら少ないように感じます。(書いてあっても重要と思わず飛ばしていたのかもしれませんが・・・) それでも、普段の業務や研究会、勉強会など様々な場面で『ビュー数』という言葉がでてくるので、そこで初めてビュー数という意味はわからなくても言葉を知ったような気がします。

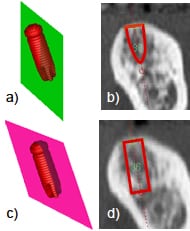

CT画像といえば、輪切りの画像が有名です。確かに、撮影時は有名な輪切り画像しか見られないのですが、それだけではないのです!! CT検査では、体の情報を3次元的に収集するため、撮影後には輪切り画像だけではなく、縦切りや斜めからといった、様々な角度から切ったような画像を作ることが可能です。 それが、MPR(Multi

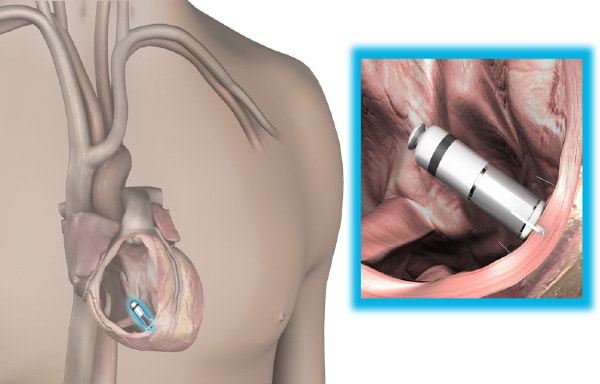

ぼくは、学校の授業で習った覚えはないのだが、病院で働くと、ペースメーカーとICDは、検査時にとても重要な要因として、取り扱われています。 「MRI検査は絶対にできない!!」とは習ったが、CT検査でそんな話聞いたことがなかったのです。 きっと、CTの場合、検査自体をすることができるからなのかもしれません。

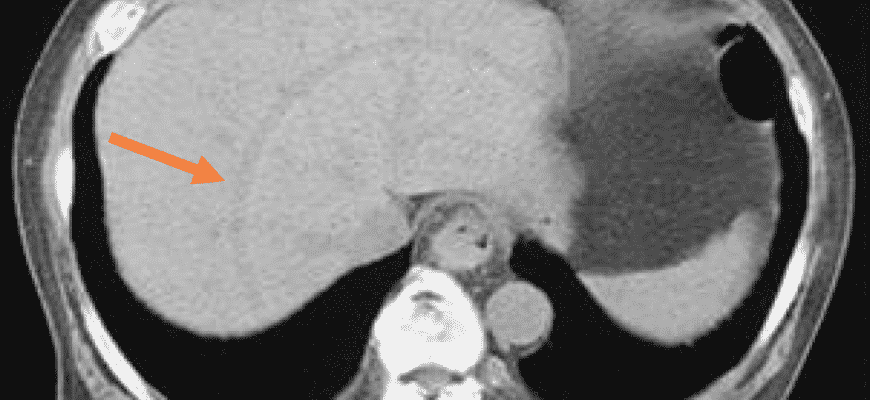

CT画像には装置や金属など様々な要因によって、偽の異常所見(アーチファクト)が現れることがあります。 アーチファクトを覚えることは、画像の正常と異常の違いを理解するうえでも重要であるため、国家試験でも必ずと言っていいほど出題頻度の高い内容です。 そこで、代表的なCT画像のアーチファクトをまとめてみました。

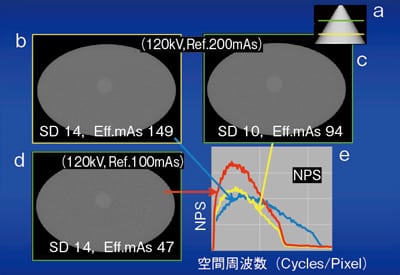

画像では、SD値はとても重要な要素です。なぜなら、SD値が大きくなると画質の劣化を招くからです。 しかし、SD値だけでは、画質を評価するということはできません。そこで、関連の深いNPS(ノイズパワースペクトル)が、算出されます。 今回は、SD値とNPSの関係のついてまとめてみたいと思います。

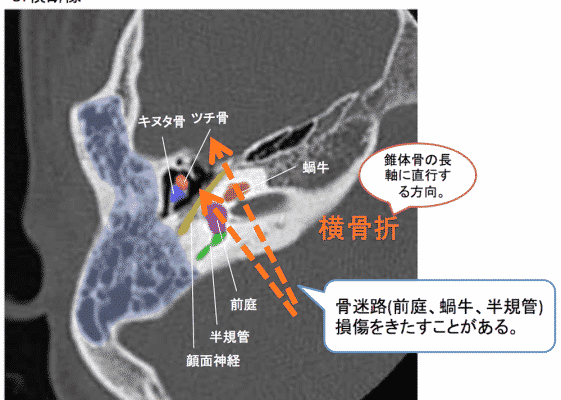

耳に関する病気は多くありますが、その際に行うX線検査には、Schueller法、Stenvers法といったものが主流でした。が、最近はCT装置の発展によって、検査時間の短縮と精度が向上したため、その需要は少なくなっています。 実際、現在の若い放射線技師たちは、Schueller法、Stenvers法といった撮影をしたことないというのも珍しくはないはずです。

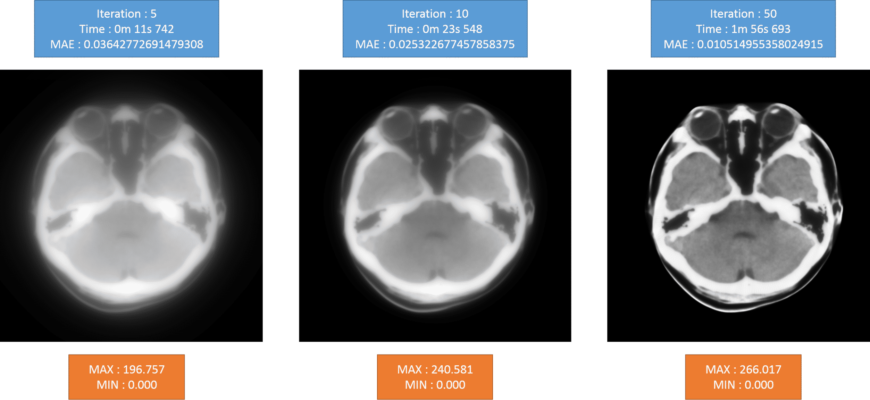

これまで、CT画像再構成と言えばFBP(filter back projection)法でしたが、最近は逐次近似再構成法が通常の使用ともなってきています。逐次近似再構成法は、元々あった、原理であったのですが計算に時間がかかるためにFBP法主流であったのです。 ただ、この二つの違いは何なのか。逐次近似法の利点や欠点とはどういったものがあるかなど理解しきれていない方も多のではないでしょうか。

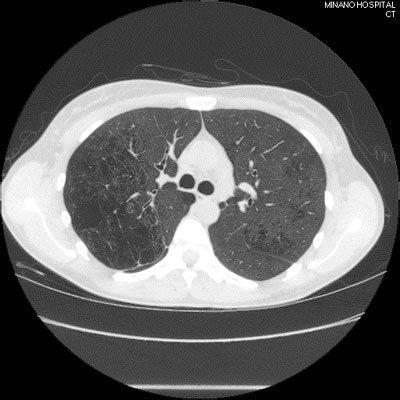

CT検査はMRIに比べて高い空間分解能を持つことが特徴の一つです。 つまり、CTはMRIよりも物がはっきりと描出されることになります。 しかし、その高い空間分解能も装置や撮影法、表示法によって影響を受けます。 そこで今回は、CTで高い空間分解能を実現するために必要な要素をまとめてみたいと思います。

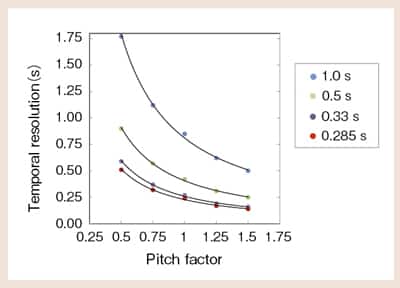

CT被写体の周りを回転しながら撮影する検査です。 その性能評価には、様々な評価項目が存在しておりMTF(空間分解能)、NPS(ノイズ特性)、CNR(低コントラスト分解能)などなどありますが、最近ではよく時間分解能という項目も検討されるようになりました。特に、心臓CT検査が、当たり前のように行われるようになったからこその言葉ですが、一昔前にはなかったようにも感じます。

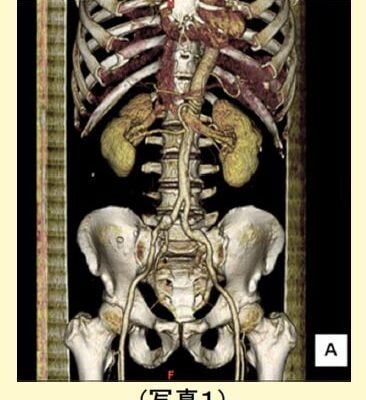

CT検査では、体の情報を3次元画像を収集するため、3次元画像を作成することができます。 その3次元画像には、表示方法に種類があるので、主要なものだけでもまとめてみたいと思います。 スポンサーリンク 3次元画像の利点 先ずは、3次元画像の多くの利点を理解していただきたいと思います。 ➀立体的な画像として把握できる。