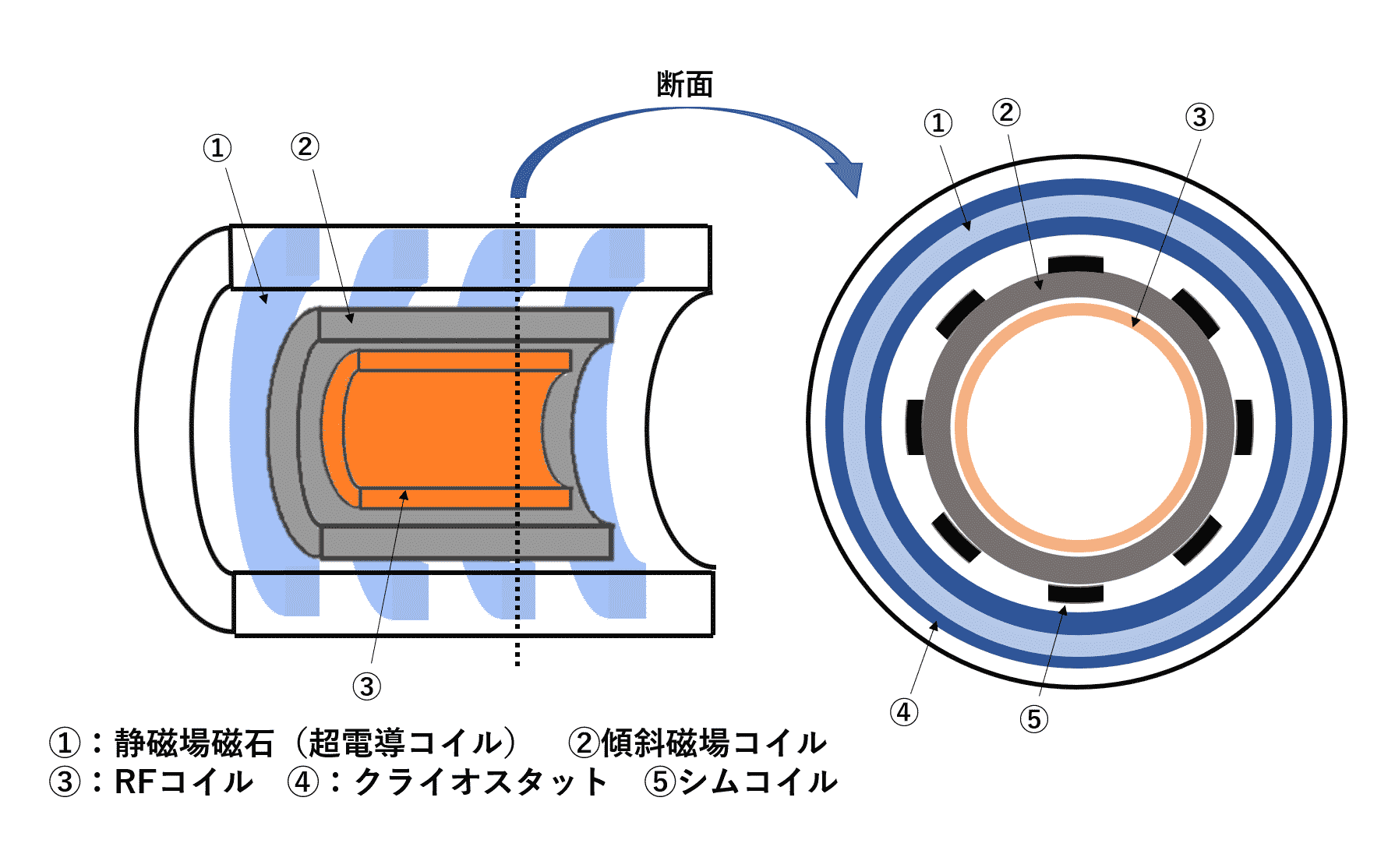

今回は、人がMRI装置(磁石の中)に入った後のことを考えていきます。 スポンサーリンク 磁石の中に入った後には 人がMRI装置、つまり磁石の中に入った後、ラジオ波を送ります。ラジオ波は、無線放送で使われているような周波数…

診療放射線技師は、年々飽和状態になり、就職難になりつつあります。 「どこでもよい」、「選ばない」という条件であれば、必ず就職先は見つかるとは思いますが、どんな方にも希望というものがあって当然です。 しかし、何も対…

放射線治療を行う方法には、大きく分けて外部照射と内部照射があります。 外部照射は、リニアックに代表されるような、X線や電子線を照射することができる装置で、体の外から放射線をがんに照射する方法です。 内部照射は、が…

今回は少し専門的なことをお話したいと思いいます。病院では、様々な装置を使いますが、その機能に関しては学校で習っても入職後には忘れてしまっているものです。 そこで、透視装置のABC機構についてお話いたします。 教科…

拡散強調画像は、拡散の程度によって、信号強度が変化する撮像法です。しかし、拡散強調画像だけでは、白く描出されているか黒く描出されているかという画像上の結果しか知ることができません。 ある程度、白く描出されていば拡散が…

TRとTEを長さを変えるとどのような画像が得られるのか? 今回は、そんなお話です。 スポンサーリンク 長いTRと短いTEの場合 こんな場合のT₁とT₂曲線の組み合わせは下のような感じになります。 長いTR,短いTE …

バリウム検査をはじめとする食道や胃、腸のような消化管検査ではその目的によって、造影剤の種類を変える必要があります。 造影剤がどのようにして、なんで使い分けられているのか紹介したいと思います。 スポンサーリンク バリウ…

MRIでは、RFパルスを送って陽子を励起させたり、組織から出てくる信号を受け取ったりするのに、ラジオ周波数コイルと呼ばれるものが必須になります。 RFパルスを送信することと、信号を受信することを一つのコイルで行う場合…

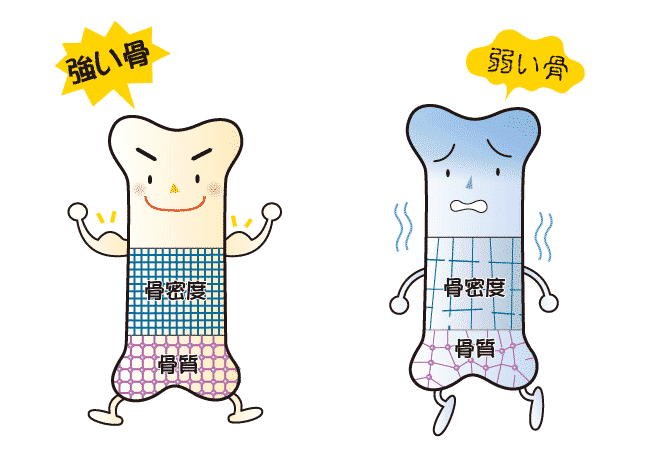

骨の強弱を測定する検査を骨密度検査いいます。 骨が弱くなると骨折しやすくなり、脊椎では圧迫骨折をしやすく上向いて寝ることも辛くなり、股関節を骨折すると歩くことができなくなり、生活の質が極端に下がります。 骨が弱くなる…

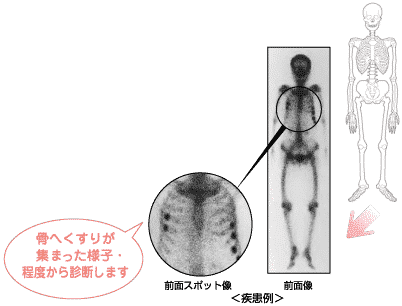

SPECT検査で、もっともよく行われるといっても過言ではない骨シンンチグラフィとはどんな検査なのかまとめてみたいと思います。 スポンサーリンク どんなことがわかる検査なの? 骨シンンチグラフィでは、骨の代謝という骨の…