CT被写体の周りを回転しながら撮影する検査です。

その性能評価には、様々な評価項目が存在しておりMTF(空間分解能)、NPS(ノイズ特性)、CNR(低コントラスト分解能)などなどありますが、最近ではよく時間分解能という項目も検討されるようになりました。特に、心臓CT検査が、当たり前のように行われるようになったからこその言葉ですが、一昔前にはなかったようにも感じます。

そこで、今回は時間分解能とはどういったものなのかまとめてみたいと思います。

スポンサーリンク

時間分解能とは?

時間分解能とは、動いているものでも止まって見える能力を言います。

といっても、難しい言葉であるので少し例を踏まえて説明したいと思います。

みなさんは、動いているものが止まって見えるときとは、どんなときを想像するでしょうか。

「いやいや、スパースターな野球選手であるまいし、投げられたボールが止まって見えるわけないじゃん」と思う方もいるかもしれませんが、こんな絶好調のプロ野球選手や抜群の動体視力を持つような方に限定した話ではありません。

実は、もっと簡単に動いているものでも止まっているように観察する方法があるのです。

それは、動いているものよりも同じ方向へより速く動くまたはまったく同じ速度で動くかです。

時速300km以上で走るようなレーシングカーと子どもが乗るようなゴーカートがレースをしたとき、レーシングカー側から見れば、ゴーカートのスピードなど止まっているも同然に見えます。もちろん、スピードが遅いとはいえゴーカートは、実際に止まっているわけではありません。傍目から見れば、スピードは違えど、両方が動いていることは確かです。ただ、スピードの速いレーシングカーから見るとで遅いゴーカートは、相対的に止まっているように見えてしまうということです。

また、同様に同じ速度で走ることが出来れば、ずーっと並走しては走ることになり止まっているように観察できるはずです。

CTでいわれる、時間分解能も同様です。

人の体では、心臓や胃や腸は、常に動いている臓器です。また、意図的に息を止めることができないような人の場合では、呼吸によって肺や横隔膜は常に動いています。それらの臓器を撮影すると、写真撮影時に顔を動かしたようにボケた写真になるかCT装置特有のアーチファクトとなって画像に影響を与えてしまうのです。

では、そのような画像のボケやアーチファクトが出現しないためにはどうすればいいのでしょうか。

その方法とは、臓器の動きに比べて速く撮影すればいいのです。それでも、動きによる影響をゼロにすることはできないまでも、動きによる影響は最小限に抑えられ、ボケやアーチファクトを極限まで減らした画像を提供することが可能になります。

そして、動いている臓器も止まっているように撮影できる能力がどの程度あるのか評価する項目が時間分解能となるのです。

スポンサーリンク

時間分解能の測定方法とは?

そんな時間分解能はどうやって知ることができるのでしょうか。

それは、実際に動いているものを撮影し、解析を行うことで知ることができると言われています。

実験の一例では、スキャン中に金属球を通過させる方法が、主流ですが詳細に関しては、別のサイトもしくは『標準X線CT画像計測』という資料に任せたいと思います。

それでも簡単に手順をあげるのであれば、

➀スキャン中に金属球を通過させる。

サイノグラム上に一瞬だけ現れるインパルス信号を得る。

➁ローデータ(生データ)からインパルス信号を含む範囲の画像を再構成する。

ストリークアーチファクト状のアキシャル像(横断像)を得ることができる。

➂スライス間隔から時間間隔に変換する

再構成で得られた画像から次のTSPのグラウに反映するために必要。

式は、

SI:スライス間隔、N:MDCTの使用検出器

C:1検出器列の幅、BP:ビームピッチ、R:回転速度

➃得た再構成画像の中心にROIを設定し、CT値を測定する。

➄CT値を相対感度に直し、時間との関係をグラフにする。

求めたグラフ(TSP)の半値幅(FWHM)から、実効時間分解能を求める。

時間分解能の評価方法とは?

では、時間分解能の良し悪しとは、どうやって評価されるのでしょうか。

これには、上にも少し出してしまいましたが、TSP(Time Sensitivity Profile:時間感度プロファイル)が使用されます。

このTSPとは何なのか。

TSPは、1画像あたりに寄与した時間的な感度分布を表したもので、縦軸に相対感度、横軸に時間をとったグラフのことです。

そして、このグラフを半値幅(FWHM)が狭いほうがより、時間分解能が高いと表現することが出来ます。

実際に、コンベンショナルスキャンとシングルヘリカルスキャンを例に考えてみましょう。

一般的なコンベンショナルスキャンでは、一回転をして移動、一回転して移動となるため、その一回転分ずつ画像を得ることが出来ます。そのため、画像得るのに必要な1回転の時間がスキャン時間や収集時間を表すことができるのです。そして、その速度が早ければ早いほど時間分解能が高い撮影となります。

つまり、コンベンショナルスキャンにおいては、回転時間=時間分解能ということができるのです。

これをTSP上で表すとどうなるでしょうか。

それは、1回転(収集)にかかる時間全てが画像に必要な時間といえます。そのため、スキャン中は感度が1.0となり、以下のような矩形なグラフとなって表現されることになります。

一方で、シングルヘリカル(180°補間)の場合にはどうなるでしょう。

ヘリカルスキャンの場合、単純に回転時間=時間分解能ということができません。

なぜなら、ヘリカルスキャンの場合では、寝台を移動しながら撮影するため画像再構成には、前後の補間データを用います。結果、1画像に寄与する収集時間そのものが減少し、下のような三角形のTSPになります。

ここで、コンベンショナルスキャンとヘリカルスキャンのTSPの半値幅(FWHM)を比べてみましょう。

すると、ヘリカルスキャンの半値幅(FWHM)のほうが狭いことがわかります。よって、ヘリカルスキャンのほうが時間分解能が高いということができるようになります。

時間分解能に影響を与える因子とは?

少しだけ、時間分解能を理解したところで、最後に影響を与える因子についてまとめてみたいと思います。

・コンベンショナルスキャン

上でも言いましたが、コンベンショナルスキャンで時間分解能に影響を与える因子は、回転時間だけです。

これだけは、変わりません。

もし、スライス厚を変化させたとしても、収集時間は1回転分と言う意味で変化がないので時間分解能に影響が与えられることはありません。

・シングルヘリカルスキャン

シングルヘリカルスキャンの場合は、回転時間に加え、再構成法が影響を与える因子となります。

ヘリカルスキャンでは、再構成法が360°補間と180°補間という方法があります。画像を再構成するのに必要なデータが360°補間では2回転分、180°補間では1回転分となるので、1回転分のデータのデータを得られれば、再構成できる180°補間のほうが時間分解能は高いといえます。

2回転分と1回転分のどちらのほうが短い時間で収集できるのか、考えると意外と自然と受け入れられるかもしれません。

ただ、シングルヘリカルスキャンではピッチファクターには影響されません。

ピッチファクターが変化しても1画像に用いる回転数には違いがでないためです。

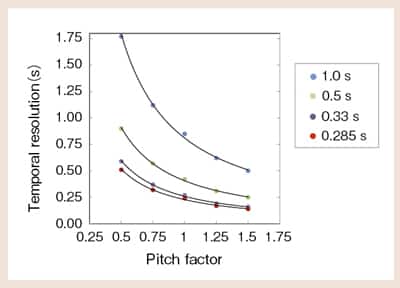

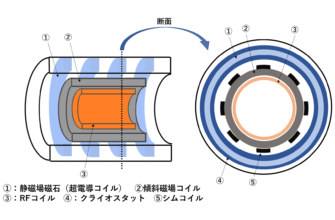

・MDCT

MDCTの場合は、とても複雑になります。

なぜなら、複数の検出器列からの合成によって再構成されるためです。そのため、TSPの形状も複雑になり、以下のようになります。

よって、MDCTの時間分解能に影響する因子には、以下のものが言われています。

➀回転時間

➁スライス厚

➂ピッチファクター

➃使用チャンネル数(DAS数)

➄再構成法

総じて言えるのは、回転時間が速い装置ほど、時間分解能が高いということです。

そのため、各医療機器メーカは速い回転時間を目指し日々進歩しています。そして、心臓常に動いていて、意識では止めようもない臓器を撮影する際など、高い時間分解能が求められる検査に対応しようとしているのです。