みなさんも知っているように、誰を撮影してもレントゲン画像は白黒で表現され、胸や腹など同じ部位を撮影すれば、みな同じように写ります。

骨が白く、空気は黒いというのは感覚に理解しているかもしれませんが、この画像の白黒の違いには、どのような要因が関わっているのでしょうか。

こんかいはX線吸収とX線画像の関係についてまとめてみたいと思います。

スポンサーリンク

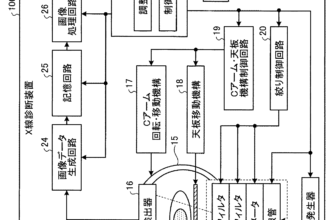

X線吸収の原理式とは?

レントゲンの白黒は、X線の吸収によって変化します。

- X線吸収が高い⇒白

- X線吸収が低い⇒黒

です。感覚的に理解する意味では骨のように硬くしっかりしたものは白く、臓器のようにやわらかいものは灰色に近く、そして素通りすら可能な空気は黒くなるモノと考えてもいいかもしれません。

ただ、もっと詳しく知りたい!!

と、不満な方は以下に示す式が原理としてあるのだと脳の片隅に覚えておくとなおいいと思われます。

式というだけで難しく感じる人もいるもいるとは思いますが、実は簡単なので安心してください。

X線の吸収値=定数(K)×X線波長(λ³)×厚み(d)×密度(ρ)×原子番号(Z³)

この式を簡単に理解するには、式に含まれる要因を一つずつどういった影響なのか理解してしまうのが一番です。

まず、定数(K)に関しては考える必要がありません。元から決まっている値であり、何かによって変化する値でもありません。この式を覚える意味でも「そういえば定数も掛け算されていたなー」程度で最初は充分です。

ということで、そのほかの要因を見ていきます。

その他の要因は、二つに分けることが可能です。

その二つとは・・・

➀機器的要因 ➡ X線波長(λ)

➁被写体的要因 ➡ 厚み(d)・密度(ρ)・原子番号(Z)

です。

簡単にそれぞれを以下にまとめると・・・

・機器的要因

X線の波長とは照射するX線のエネルギーに依存しています。

波長が短くなる(式の値が小さくなるほど)X線のエネルギーが大きくなる性質をもっています。そのため、波長が短いX線ほどエネルギーが高く被写体を通過しやすい、言い換えれば、吸収されにくいということです。

主に被写体に吸収されるX線はエネルギーの小さいものなので波長が大きい(上記式のλの値が大きいほど)X線の吸収が大きく画像では白く写ることになります。

(高いエネルギーのX線ほど透過性が良く、人体に吸収されず通過だけする。反対に低いエネルギーのX線ほど透過性が悪く、通過中に吸収されてまう。)

・被写体的要因(X線を照射される側・患者さんなど)

厚み(d)・密度(ρ)・原子番号(Z)の3つ。

この三つの値が大きくなればなるほど、X線画像上で白く表示されます。

そして、この中で最も影響力が強いものは式の上で3乗の計算をされる原子番号となります。

では、ここからは被写体的要因にもっと詳しくひとつずつまとめていきたいと思います。

スポンサーリンク

厚みがあるものほどX線は吸収される

厚みとは、モノの厚さや身体の大きさ、太さと考えてもらうのが一番です。

例えば、X線を吸収する板を用意したとすると、その板が一枚のときより2枚、2枚の時より3枚のほうがX線吸収が良くなります。結果として板を増やした方が画像では白く写ります。

感覚的に理解していただくために、図を以下に載せたいと思います。

同様に、人の体で考えてみましょう。

その場合は、太っている人と痩せている人で考えることになります。太っている人(体厚がある人)ほどX線を吸収し、痩せている(体厚がない人)ほどX線を吸収しません。

ただ、ここで問題があります。

同程度のX線量を照射してそれぞれの方の撮影を行った場合、太っている人に合わせた量を照射すると痩せた人ではX線量は多すぎて画像は黒くなりすぎてしまうし、逆に痩せた人に合わせたX線量を照射する場合では太った人の画像は白くなりすぎてしまいます。

ですが、体格が変わってもレントゲン写真で一定以上の画質を得る必要があります。そのためには、フィルム(検出器)までX線を同程度届かせなければなりません。

つまり、身体が大きい人のレントゲン写真を撮るためには、エネルギーの高いX線を痩せている人以上に多く照射しないと同等の画質を得ることができないことになります。

もし、太っている人を痩せている人と同程度のX線量で撮影してしまった場合、太っている人の画像がザラザラとした見にくいものになってしまい、診断ができる画像を得ることができないことがあります。

この問題を解消する方法の一つとして、AECという機能があるのですが、これは別にまとめているので参照いただければ幸いです。

密度が高いほどX線吸収が多い

少し懐かしい思い出と一緒に、小学校の理科の実験を思い出してみてください。

水の体積と密度の実験をやったことはないでしょうか?

氷になると、密度が高く小さくなるから体積が小さくなり、水蒸気になると、モクモクと広がるように体積は大きくなる一方で、密度は低くなるというものです。

また、別の例では、ぎゅうぎゅう詰めの満員電車を思い出してみてください。車両内は人口密度が高く乗っているだけでも疲れますし、さらにその中を移動しようとすればいつも以上に疲れるはずです。逆に空いている電車では人口密度が低く、比較的楽に乗っていられることでしょう。

X線も同様に透過するのにモノが密集しているところ進もうとすると、エネルギーの消費が激しくなります。その結果としてフィルム(検出器)まで届くのはエネルギーの高いX線だけになるので、画像ではその部分が白く写ることになります。

つまり、密度の高いモノにX線を照射しても通過する間に吸収されレントゲンでは白く写り、一方で、密度の低いものに照射すれば、簡単に通過できるので、X線が効率よくフィルムに届き、適正な濃度または暗い画像になりやすくなります。

具体的に人の体で考えると、肺はほぼ空気という気体です。ですので、密度は低くX線の吸収が少ないため黒く写ります。一方で、筋肉や骨の密度は空気より高いのでX線の吸収が多く白く写る傾向にあるのです。

この密度によってX線吸収の異なることを利用して検査として代表的なのが骨密度検査になります。X線吸収が良いほど、骨密度が高く丈夫な骨、X線吸収が低いほど骨密度が低く脆い骨を判定することが出来ます。(専用の装置を使用すればその具体的な値も知ることが可能です。)

原子番号が大きいほどX線吸収が高い

人の体はH(水素)、O(酸素)、C(炭素)、N(窒素)など様々な元素で構成されています。

そこで、レントゲン画像を見てみると、骨がはっきりと白く写っているのがわかると思います。

人の骨はCa(カルシウム)やP(リン)などで作られており、それぞれ原子番号はCaが20、Pが15と人体を構成する元素の中でも原子番号が大きいものだからです。そのため、人体に存在する臓器に比べ、X線を良く吸収し、画像でも白く写るのです。

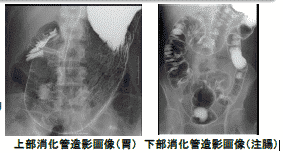

また、X線検査では、よく造影剤という薬剤が使われています。

この原料はI(ヨウ素;原子番号53)やBa(バリウム;原子番号56)が一般的ですが、どちらとも人体に存在する、どの元素よりも大きな原子番号となっています。

そのため、人体内に投与されれば、X線画像上で一番目立つ存在となるのです。

この性質を利用して、血管内に投与すれば血流情報、消化管に摂りこむと(バリウムを飲むなど)動きを観察できたり、ガンを見つけることが出来るといった、詳細な検査を行うことができるようになります。

現在のX線検査に置いて、造影剤は欠かせないものとなっています。

の白黒の違いとは?_226-500x400.jpeg)