QCTとは、品質(Quality)、価格(Cost)、納期(Delivery/Time)の頭文字をつなげた略語。ビジネスにおいて重視すべき3つの要素のこと。

ではなく、今回で話題にするのはCTで測定する骨密度検査のことです。

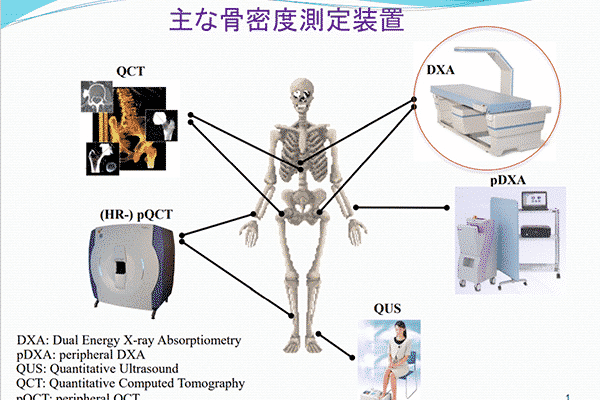

骨密度検査には、MD法やDXA法、超音波検査法など様々な方法がありますが、今回はCT装置を用いた方法にのみピックアップし、以下にまとめてみたいと思います。

スポンサーリンク

QCT検査とは?

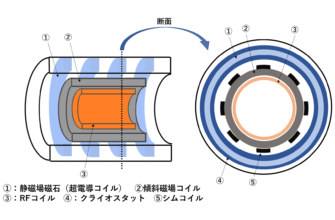

Quantitative Computed Tomographyの略のことで、X線CT装置を使用し、その画像から骨密度検査のことです。

「じゃあ、CT検査をやったらついでに骨密度も測定できるの?」

と思うかもしれませんが、それはできません。

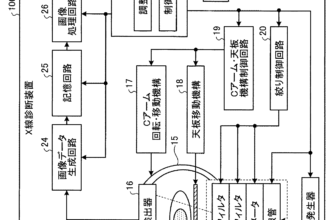

この検査には、ファントムと呼ばれる骨密度を測定するための道具を一緒に撮影する必要なためです。

どういったファントムなのかというと。

ファントムには、筒状に4~5つの様々なカルシウム含有量を入れたものが配置されており、CTで撮影すると高いCT値から低いCT値を示すものが一枚の画像上に表示されることになります。

もちろん高いCT値を示すのが、骨密度が高い時の骨を濃度を、低いCT値を示す部分が骨密度の低い骨を撮影撮影した時の濃度を想定していることになります。

この様々な濃度が配置されているファントムと人の体(脊椎)を同時に撮影し、骨密度を測定したい脊椎のCT値がファントム内に含まれるどのCT値に近い値を示しているのか比較することで骨密度を測定します。

つまり、すでに骨密度がわかっているものを実際の骨を一緒に撮影し、その二つを相対的に観察することで、骨密度を測定できるということになります。とっても、この検査で最も測定に使用される部位は、脊椎の中でも海綿骨が豊富に含まれる腰椎です。さらに、その中でもこの検査では第3腰椎の椎体中央が多いようです。

スポンサーリンク

利点と欠点は?

・利点

➀どこの病院にもある通常のCT装置と脊椎の濃度比較し骨密度を測定するためのファントムが有ればできること、

➁解剖学的構造を3次元的に把握し、骨変形や骨折、異所性石灰化巣を避けて測定できること

➂脊椎、抹消骨などの測定箇所を選択可能なこと

・欠点

➀CT値は機種によっても異なること

➁CTにはアーチファクトがあるためその影響も受けること

➂相対値で求めるため正確度が低いこと

➃被ばく線量が多いこと

QCT検査の2種類の方法とは?

QCT法は1種類のX線管電圧を用いるsingle energy法と造血を行わない脂肪髄の影響を低減させる2種類の管電圧を用いるdual energy scan法があります。

・single energy法

単一のエネルギー、一回の撮影で行う方法。

一回しか撮影を行わないため、再現性は高く、被ばく線量も少なくて済むのが利点。

一方で、実際のCT検査で用いられるX線は連続エネルギーのため、被写体を通過するほどに実効エネルギーが上昇する、ビームハードニング効果が起こります。

そのため、CT画像ではストリークアーチファクトの出現や低吸収部位における過小評価が起こることになります。

対して、骨、特に骨髄は加齢とともに造血機能を持つ赤色骨髄から脂肪成分の多い黄色骨髄に変化していきます。

そうすると、骨のX線吸収は低下してしまい、CT値(骨の画像濃度)の低下に繋がるkとになります。

結果、過小評価がされやすくなってしまうのです。

この理由から、single energy法は、黄色骨髄が多くなる高齢者の検査には、向かないことになります。

・dual energy scan法

これに対して、脂肪成分の影響を減らせるのが、dual energy scan法です。

80kVと120kVのような管電圧を変化させて撮影するのが特徴です。

2種類の管電圧を用いることで、より正確に組織のX線吸収の度合い(減弱係数)を求めることができます。

そのため、得られるCT値の信頼性が高く、脂肪成分の影響を除外することが可能です。

(詳細は、dual energyの原理にて)

最近では、一回の撮影で2種類の管電圧を用いた撮影を行える装置もありますが、以前のような、80kVで一回撮影、120kVでもう一回撮影していた場合には、再現性が悪く、被ばく線量も多くなっていたのが欠点になります。