CTでは、その機種ごとに最適な管電圧として120kVが多くなっています。細かく言うと、線質は高エネルギーが多いものと低エネルギー領域が多いものなど様々ですが、設定の管電圧は120kV近辺であるため、高管電圧による撮影が一般的な条件となっています。

基本の検査となる一般的なレントゲン撮影同様に最適な撮影条件が必要ですが、CTは特殊でほとんどの方で120kVの管電圧で撮影されることが多かったのです。(理由は後で記載します)

しかし、CT検査でも被ばく量が問題となり、被ばく低減化への試みは常に行われ、その一つとして低管電圧撮影が行われるようになりました。

今回は、その管電圧がもたらす効果についてCT値と被ばくの観点からまとめてみたいと思います。

スポンサーリンク

管電圧と減弱係数・CT値の関係とは?

管電圧がもたらす効果を解説する前に、管電圧と減弱係数の関係、そしてCT値の成り立ちを知る必要があります。

まず、CT値の式を少しだけ復習するためにも、以下に載せたいと思います。

この式を見ても分かるように、CT値とは水の値を0(ゼロ)と定めた時の他の組織の相対値です。その値は、減弱係数によって決まっているため、水や組織の減弱係数が変化するようなことがあれば、CT画像のコントラストにも影響を与えることになるのです。

では、減弱係数は管電圧の変化によって影響を受けるのか。

ということになりますが、これは、受けます。

管電圧が高くなったり、低くなったり変化するとそれに応じて減弱係数の値も変化します。

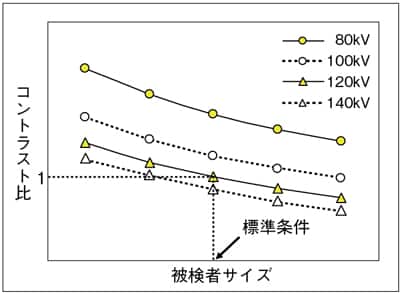

その証明として、その関係を示したグラフを以下に示したいと思います。

上のグラフを見ても分かるように、管電圧が大きくなるほど減弱係数の値は小さく、さらに、組織間の減弱係数の値の差も小さくなっています。

逆に、管電圧が小さくなるほど減弱係数の値も大きくなり、また組織間の値も大きくなっています。

このことは、CT画像コントラストにも影響を与えます。

先ほど、復習したようにCT画像とは組織間のCT値差が画像コントラストとして表現されています。

そのため、組織間の減弱係数差が大きくなれば、CT値の差も大きくなると画像コントラスの増強につながることになるのです。

画像コントラストの増強は何も臓器同士のコントラストを増強させるだけには留まりません。

現在のCT検査では、造影剤の使用頻度がとても高いのが現実です。造影剤は、多く注入すれば、それだけコントラスト増強につながる薬剤であり、診療に非常に有用で欠かせない存在です。

ただ、その制限も多く、腎機能の低下などに使用することが出来ないことも珍しくなく、使用できないまでも、通常より減量投与で検査を行うなんて判断をする場合もあります。

造影剤量を減らすことは、患者さんの負担を減らし、造影剤腎症など副作用を防ぐことには効果的である一方で、画像コントラスト低下を引き起こすため、診断に影響を与える場合も起こり得るのです。

患者さんの負担を考えれば、造影剤量を減らしたい。でも、造影剤量を減らせば、画像コントラスト低下を招き、病気を正確に把握できないかもしれない。

造影CT検査はそんなジレンマを抱えているのです。

この解決策として期待されている一つの方法が、低管電圧撮影です。

低管電圧撮影は、組織ごとの減弱係数差を際立て、CT値差を大きくする効果を持ちます。それは、造影剤においても例外ではありません。

元々の画像コントラストが増強されるのであれば、それは、少量の造影剤であってもそのコントラスの影響を受けやすいことになり、結果として、検査に必要な造影剤量を減らすことが可能となるのです。

スポンサーリンク

低管電圧撮影がもう一つの効果とは?

冒頭でも述べましたが、低管電圧撮影によるもう一つの効果として被ばく低減が挙げられます。

ただ、この考え方には少し疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

なぜなら、学校で学ぶ管電圧とX線透過力の関係を理解していればいるほど、謎めいて感じる話だからです。

とういうのも、多くの方々は以下のように学んできたはずです。

管電圧が大きくなるほど、X線の透過力は増え身体を通過してくるX線量は増加する。逆に管電圧が低くなれば、X線の透過力は低下し身体を通過できるX線量は減少する。

つまり、少し発展させて考えれば、管電圧が大きくなるほど身体で吸収されるX線量は減少し、結果的に被ばく線量も低下する。逆に、管電圧を低下させれば身体で吸収されるX線量は増加し、被ばく線量も増加するというようになるように考えてしまうものです。

・管電圧↑ ➡ 透過力↑ ➡ 被ばく低い

・管電圧↓ ➡ 透過力↓ ➡ 被ばく高い

しかし、これは半分正解で半分は間違いだと知っているでしょうか。

どこか間違いなのか。

それは、管電圧が大きくなれば被ばくが下がり、管電圧が下がれば被ばく大きくなるというは間違いなのです。

正解は、管電圧が大きくなれば被ばくは上がり、管電圧が小さくなれば被ばくは下がるです。

受け入れがたい方もいるかもしれませんが、これが真実なのです。

その理由を簡単にだけ触れたいと思います。

医療機器メーカーがX線機器の調整を行う際に、自ずとAECの調整を行うことになりますが、この時、管電圧を10kV上げれば、線量が約2倍近くになるという原則のもとに調整を行っているようです。

他にも、放射線治療でも同様です。

放射線治療では、10MV(メガボルト)という電圧を使用し、照射を行うことになります。

もし、管電圧が大きいほどX線が身体を通過し、被ばくが少なってしまうのであれば治療に使用する管電圧は低いほうが良いことになってしまいます。決められた箇所に、多量の照射を行うのが放射線治療です。その線量を可能にしているのが高エネルギーX線であり、高管電圧による照射ということになります。その実行のために、あれだけ大掛かりな装置が必要であると考えると納得しやすいかもしれません。

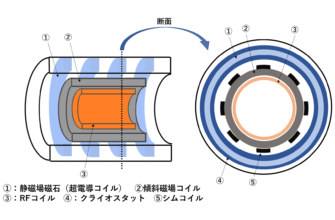

これまでのX線CT検査で使用される管電圧の主流は120kVp近辺が一般的でした。高管電圧撮影によって、透過力のあるX線を使用し、必要な線量を検出器まで届けることで、多くの身体の情報を得られ、良質な画像を再構成することが可能となっていたのです。

それを、100kVp,80kVpと管電圧を下げて撮影することで被ばく低減を試みる方法が低管電圧によるCT撮影であるといえます。

なぜ元から低管電圧ではないのか?

では、画像コントラストの増強、被ばく低減という有用な効果がある低管電圧撮影が一般的に行われてこなかったのでしょうか。

これには、大きな理由があります。

それが、画像ノイズの増加です。

まさに、低管電圧撮影が定着しきれない最大の問題といえます。

確かに低管電圧撮影は、原理的には画像コントラスト増強、被ばく低減という二つの効果がありました。それは、実際に撮影を行ってみると簡単にわかるはずです。

ただ、その一方で、画像ノイズの増加が顕著となり、画像はざらつきの多い、診断の向かないものとなってしまうのです。

高管電圧撮影では、描出できたはずの病気が低管電圧撮影ではノイズによって『わかなくなってしまった』なんてことも珍しくはなかったはずです。

では、なぜ低管電圧によるCT撮影は画像ノイズが多くなってしまうのでしょうか。

先ほど、確認したように管電圧の低下はどX線の透過力も低下します。

そのため、体格のいい人(体厚が大きい)ほど、X線は身体を通過できず、X線が検出器まで届きにくくなります。結果的に、画像を作るための情報が充分になり、不確実な情報から画像を作ることになるのです。

これは、届かない手紙と同じです。よく映画でも、大事な情報を手に入れても、それをしかるべき場所にもっていき、それなりの対応をしてもらわないと情報が明るみにでなかったりします。そのため、その前に不利になるような情報はもみ消してしまおうと悪の組織がありとあらゆる手段を用いて、迫ってくるわけです。結果的に、映画では正義が勝つの如く、悪は負けて問題は解決されますが、X線は違います。

CTでは、体内を通過したX線が検出器に多く届くほど(X線量の増加し被ばくが増えるほど)良質な画像を得ることが可能です。そのため、体を通過できるほどのエネルギーを持ったX線と情報量を示すX線量が必要となります。

しかし、透過力のないX線は照射されても、検出器にまで届かないのでその分の照射は無駄になり、無駄な被ばく量の増加、画質の低下が起こり、メリットよりデメリットが大きい割合を占めていたのです。

これが、低管電圧撮影が定着しなかった理由です。

それでも、最近になって、低管電圧撮影を可能とするような技術の導入されることになります。

それが、逐次近似法を利用した画像再構成法です。

従来から使用されていたFBP(Filter Back Projection)法と逐次近似法との違いは、別の機会にまとめてあるのでそちらを参照いただけると幸いですが、逐次近似再構成法はFBP法に比べて、X線量を減らしても良質な画像を得られやすい方法で画像を作る技術です。

そのため、管電圧を下げ、被ばく線量を下げても画質を維持できる可能性が高く、実現に向かっていることになります。

そして、低管電圧撮影が定着するようになれば造影剤量を減らすことも可能となるので、より安全でリスクの少ない検査となります。

そうなれば、放射線感受性も高く、身体機能が未成熟であるために造影剤によるリスクが高まるような小児検査であってもリスクをより減らせることにもなります。