現段階では、もっとも速く撮像できる方法であるEPI(Echo Planar Imaging:エコープラナー撮像法)ですが、なぜ速いのかわからない方も多いのではないでしょうか。

それでも、この撮像法は現在、主流な撮像法のひとつであるためMRIを知る意味では避けては通れません。

そこで、今回はEPIについてまとめたいと思います。

スポンサーリンク

EPIとは?

EPIは、まさに二つの高速撮像法を合わせたのような撮像法です。

どの撮像法を合わせたかというと、グラディエントエコー法とシングルショット法です。

どういうことか簡単に説明していきたいと思います。

そもそも、グラディエントエコー法とシングルショット法の二つは覚えていられるでしょうか。

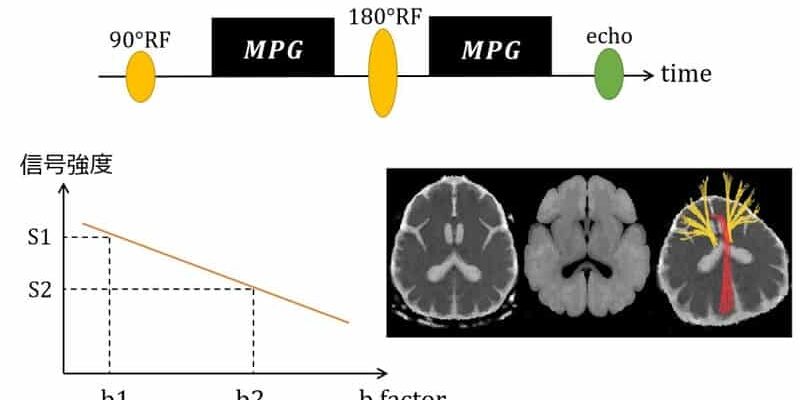

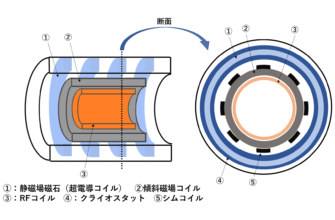

グラディエントエコー法とは、通常、スピンエコー法や高速スピンエコー法で使用される180°RFパルスを使用することなく、傾斜磁場を使用するというものです。

180°RFパルスとは、位相がバラバラになっている磁場の収束、磁化率の影響の打ち消しなど様々な利点がある一方で、作成に時間がかかってしまうのが欠点です。そのため、180°RFパルスを使用した撮影とは、速くなる工夫をしたところで装置的な限界が起こってしまうというのが現実でした。

しかし、傾斜磁場の作成には、コイルに電流を流すという簡単かつ迅速な方法であるため、その分、撮像時間は短縮することが可能となるのです。

シングルショット法とは、一回のRF励起中にk空間の半分とちょっとを信号で埋めてしまい、残りの半分を鏡像信号で補填して画像化する方法です。

スピンエコー法や高速スピンエコー法では、k空間の行分の信号を実信号によって埋めていますが、シングルショットはその半分分しか実信号を得ないため、撮像時間もその分だけ短縮することができます。

この、二つの方法を使用したのがEPIです。

EPIは、シングルショットと同様にk空間の半分しか実信号で埋めることはしません。さらに、信号を得るときには180°RFパルスを使用するのではなく、傾斜磁場を使うことでシングルショットよりも速く撮像することが可能となっているのです。

そのため、EPIでは強く高い性能を持った傾斜磁場システムが不可欠であるため、それが可能な装置であるという前提が必要でもあります。

そんなEPIですが、実は種類があります。

それが、single-shot EPIとmulti-shot EPIです。

以下には、その二つのことをまとめていきたいと思います。

スポンサーリンク

single-shot EPIとは?

一回のRFパルスによる励起中に、傾斜磁場の反転を何度繰り返して多数のグラディエントエコーを作り、k空間を埋める方法です。

1回の励起中に信号を取得するために、T₂*減衰によって減っていく横磁化のもとでk空間の半分にあたる位相エンコード方向/2分、読み取り傾斜磁場の正の最大値から負の最大値への反転を行う必要があります。

といっても、実際に行っているのは、電流を流す方向を順方向、逆方向を繰り返すだけです。

ちなみに、初期のEPIでは、位相エンコーディング傾斜磁場を一定に保ち収取が行われていため、k空間にはデータをジグザク充填されていました。ただ、この方法はフーリエ変換時にアーチファクトを生じてしまっていました。

現在では、異なった位相エンコーディング傾斜磁場を印加し、それぞれの信号が発生する前に磁場の印加を止めるということをしています。言い換えれば、位相エンコーディング傾斜磁場は、読み取り傾斜磁場と読み取り傾斜磁場の間にかかるということをしています。

そのため、位相エンコーディング傾斜磁場は短いくさび型に印加していることになり、そのことから、blipped EPI(ブリップEPI)と呼ばれています。

single-shot EPIは最速ともいえる撮像法であり、それが最大の利点ということができます。

しかし、その裏では、問題点も含んでいます。

single-shot EPIは、速い撮像であるため、動きによるアーチファクトはさほど問題にされることはありません。しかし、プロトンの共鳴周波数の差(例えば、脂肪と水)によって、位相エンコード方向に誤ってデータが充填されることがあります。この位相情報の誤りがk空間全体に影響を及ぼし、アーチファクトとなってしまうことがあるのです。

また、副鼻腔のような周囲の空気と組織境界のような磁化率の差が激しい部位での撮像には適していないといえます。これは、スピンエコー法のような180°RFパルスを使用しない方法である弊害といえ、俗にいう、磁化率アーチファクトが起こりやすい撮像法であるのです。

multi-shot EPIとは?

いくつかの励起パルス後にいくつものTRでデータを収集する方法です。そのたびに決まった数のk空間のラインや一定領域のk空間がデータで埋まっていくことになります。

結果的に、multi-shot EPIによるデータ収集は長くなってしまうので、single-shot EPIほどの速さではデータ収集できないのが現実といえます。

一方で、全てのデータを集めるためにたくさんの時間をかけることができるので、傾斜磁場システムへの負担はsingle-shot EPIほど高くないので、装置制限がかかりにくいといえます。

そのため、multi-shot EPIでは、高性能な傾斜磁場システムは必要ないともいうことができます。

・single-shot EPIと比較した利点

➀傾斜磁場の負荷が少ない。

➁位相誤差が蓄積する時間がないため磁化率アーチファクトが減少する。

・single-shot EPIと比較した欠点

➀撮像に時間がかかる

➁動きによるアーチファクトには弱い

EPIのコントラストとは?

EPIコントラストについて考える場合は、single-shot EPIについて考えるのが得策です。

MR画像はコントラスト、特にT₁コントラストはシーケンスのTRに影響を受けています。短いTRであれば、強いT₁コントラストが、長いTRでは、T₁コントラストが弱いか全くなくなるといったようにです。

それでは、single-shot EPIについて考えるとしましょう。

single-shot EPIでは、繰り返して励起パルスが印加されることがないため、TRさえありません。そのためTRがなければ、T₁コントラストは現れることはないのです。

よって、EPIにはT₁コントラスト以外の強調コントラストが現れることになるのです。

では、どのコントラストに該当するのか。

T₂*強調コントラストです。

ただ、これは、最も速く、グラディエントエコーを使用した場合での話です。

EPIでも様々なコントラストを表現することが可能です。

具体的にT₁強調コントラストを得るためには、反転回復法を使用します。

そのすると、様々な組織の磁化が、T₁値の違いのためにある時刻で異なり、そしてEPIシーケンスを続けて行うことで、この時点でのデータを迅速に収集し、k空間に挿入することができるのです。

つまり、EPIを用いたT₁強調画像を撮像することができることになります。

また、スピンエコー法と組み合わせることも可能です。

この方法では、90°ー180°ーEPIといった順に行うことで撮像しています。そのため、90°パルス、180°パルスによって、T₁およびT₂強調画像が得ることが可能になるのです。

EPIだけでは、基本的にはT₂*強調コントラストが基本的ですが、スピンエコー法や反転回復法と組み合わせて撮像することで、T₁、T₂といったように画像コントラストの幅を広げることができるのです。