最近のCT装置では、320列や256列といった一回転で16cmの範囲を撮影できる装置が多くなってきました。それに伴い、『ファン角』や『コーン角』といった単語もよく飛び交うようになった感じです。

そこで今回は、ファン角とコーン角の違いについてまとめてみたいと思います。

スポンサーリンク

ファン角とコーン角の違いとは?

この違いを理解するためには、照射されるX線の観察方向(見る方向)を変えることが必要です。

どういうことか。

先ず、ファン角という言葉から理解してみることにしましょう。

ここでいう、ファン(fan)とは『扇』の意味を持ちます。なので、『ファン角』を直訳すると、扇の角度となるのです。

では、CT装置から照射されるX線をどこから観察すると扇型になっているのでしょうか。

それは、被写体の頭(または足)方向からです。

X線を目で見ることはできないのですが、頭側から覗き込むようにするとX線は2次元的には扇形をしているのです。

つまり、頭側から観察することで、X線の横の広がりを観察することができ、それが扇型をしていることになります。

扇型のX線だから、ファンビームと呼ばれ、広がった大きさを表すのに角度が用いられ、ファン角と呼ばれているのです。ファン角が大きいほど、大きく横に広がったX線が照射されていることになります。

一方、『コーン角』はどうでしょうか。

横の広がりを示す言葉があるのなら、次は縦ということになります。ファン角が横の広がりを表していたのとは対称的に、コーン角はX線の縦方向への広がりの大きさを示しています。

コーンはお菓子の「とんがりこーん」を思い出せるように『コーン:cone』とは円すいという意味です。

とんがりこーんも円すいの形をしているので、よく指にはめながら食べたものです。

そういったことで、コーン角とは直訳すると『円すいの角度』となり、円すい状のX線であるコーンビームに対して広がった大きさを示す言葉として使用されています。

ただ、学校ではCT=ファンビームと習っているので、いきなりコーンビームと言われても、納得できない方もいるのではないでしょうか。

それもそのはずです。

なぜなら、現在の学校ではどのような授業を行っているかはわからないのですが、以前の授業ではX線CTについて学ぶとしてもコーンビームという概念を必要としなかった1~4列検出器の機器を対象に行われていたからです。

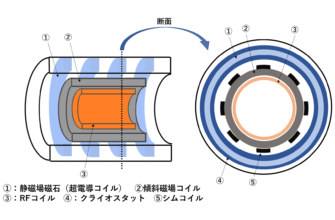

そもそも、『コーンビーム』や『コーン角』がX線CT(コーンビームCTは別です)でも使用されるようになったのは比較的最近の話です。1~4列検出器の時代では、検出器幅はせいぜい2cmほどです。

その検出器いっぱいにX線を照射しようしても、コーン角と呼べるほどの角度を持つ必要がなかったのです。

しかし、最近の進歩によりCT装置は多列化が急速に進み、今では256列や320列といった、一度に16cmも撮影できるほどになりました。

そのため、使用されるX線はほぼ2次元的なファンビームではなく、コーンビームと呼ばれる円すい状の3次元に広がりを持つビームへと変わっていったのです。

そして、X線を横にどの程度広がっているのかを示す『ファン角』とし、縦にどの程度広がっているのか示す『コーン角』というそれぞれに対応する必要がでてきたことになります。

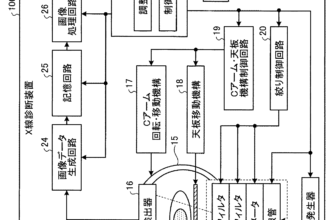

ここまで、無理矢理ながら言葉で説明をしてきましたが、ファン角とコーン角の違いを知るには、百聞は一見に如かずといったところです。

図で見るのが一番です。

と、いうことでその違いを図で下に示したいと思います。

スポンサーリンク

コーン角による影響とは?

さて、ここからはコーン角がもたらす影響について考えたいと思います。

多列化が進んだ検出器は一度に広い範囲を撮影でき、検査時間の短縮に寄与しており、検査を受ける患者さんにとっては負担が減っています。

その一方で、X線が縦方向へも広がりが大きくなったことで新たなアーチファクト、画質への劣化をもたらすことになったのです。

それは、なぜか。

例えば、検出器が4列までならば、検出器に入射されるX線はほぼ直線的に入射されることになります。すると、画像を再構成するときに直線的にX線が入射した仮定し逆投影を行い計算しても問題ありません。

しかし、8列以上になると端のX線ほど検出器には斜め方向から入射することになります。

これまでの画像再構成のように直線的にX線が入射していると仮定し計算を行ってしまうと、実際にX線が進み得てきた情報と逆投影による計算方向に差異が生じることになってしまうのです。

その結果、画像には位置ズレとなって現れることになり、アーチファクト(偽像)となってしまうのです。このアーチファクトをコーンアーチファクトと呼びます。

では、コーンアーチファクトをなくすためにはどのような対策が必要なのか。対策は色々とあるらしいのですが、その主な方法として、逆投影を行う向きを変えるのが一般的です。

X線が検出器に斜入しているのであれば、逆投影もこれまでの検出器から真っ直ぐな方向ではなく、斜め方向から行うのです。

そうすることで、X線が得た情報とその得た情報を再現する方向に差異が生じることがなく、アーチファクトを防ぐことができるのです。

また、もう一つの方法として検出器の使い方を変える手段もあります。

機器メーカによって検出器の幅のサイズは異なりますが、0.5mmの検出器の場合、通常、その0.5mmを使い画像を一枚作成することになり、その隣の0.5mmの検出器で次の画像を作成することになります。

ただ、ここで工夫を行います。

まず、0.5mmの検出器で一枚の画像を作成したら、次の画像はこの検出器の半分の0.25mmと隣りにある0.5mmのうちの0.25mmを使い画像を作成するのです。検出器を重複(オーバーラップ)させた状態で使うと言う意味です。

結果、Z軸方向の情報量が密になり、画質の向上を期待でき、コーンアーチファクトへの対策を行うことができるのです。画像自体を重複させながら作成すると覚えても良いと思います。

ただ、この方法の欠点には、画像枚数の増加が挙げられます。

体軸方向に画像を密に作成することは、単純体軸方向への画像の進みを遅くすることになるからです。同じ16cmの幅でも倍以上の画像が作成されることになってしまい、PACSの圧迫に繋がります。

PACS容量が限られているのであれば、再構成する範囲を限定する必要があるでしょう。