前回に引き続き、放射線治療に関する用語をまとめてみたいと思います。

スポンサーリンク

基準深:dr

ビームが患者さんまたはファントムに入射したとき、ビーム軸上の目的に応じて定める特定の深さのことです。一般的には、深部量百分率(PDD)の100%、組織最大線量比(TMR)、組織ファントム比(TPR)の1となる深さを指すことが多いです。

スポンサーリンク

基準点

ビームが患者さんまたはファントムに入射したとき、ビーム軸上の基準深の点を指します。一般的には、深部量百分率(PDD)の100%、組織最大線量比(TMR)、組織ファントム比(TPR)の1となる深さを指すことが多い。

最大深が判明しているときには、基準深は最大深にとる。

似た用語が多いですが、関連する用語間の優先度は

最大吸収線量>最大深>基準深>基準点

となります。

基準点吸収線量:Dr

基準点の吸収線量を指す。

表面の照射野がA₀のときDr(A₀)と表記し、基準深での照射野が任意の大きさAのときにはDr(A)と表記します。

最大深:dmax

ビームが患者さんまたはファントムに入射したとき、ビーム軸上に沿って生じる吸収線量の最大値となる深さを指します。その深さは、ビームの入射エネルギー、照射野、コリメータなどに依存します。

最大深吸収線量

ビームが患者さんまたはファントムに入射したとき、ビーム軸上に沿って生じる吸収線量の最大値を指します。

校正深:dc

ビームが患者さんまたはファントムに入射したとき、ビーム軸上の表面から校正点までの深さを指します。

吸収線量の校正は、線種に応じ、指定された校正深で行い、それぞれ

・光子(X線、γ線):dc=10g/cm²

媒質が水の場合は、校正深は10㎝となる。

・電子線:dc=0.6R₅₀-0.1g/cm²

深部線量半価深R₅₀は深部電離量半価深I₅₀から求める。

R₅₀=1.029I₅₀-0.06(I₅₀が10g/cm²以下)

R₅₀=1.059I₅₀-0.37(I₅₀が10g/cm²以上)

校正点

ビーム軸上の校正深の点を指す。

吸収線量を校正するために選んだ特定の点です。

校正点吸収線量:Dc

校正点における吸収線量。

防水鞘

防水されていない電離箱を水ファントム内で使用するとき、防水のために電離箱で囲むカバーのこと。

線質変換係数:KQ,Q₀またはKQ

電離箱線量計の校正に用いる基準線質Q₀と測定対象とする線質Qに対する電離箱線量計の応答違いを補正する係数のことです。

つまり、基準線質Q₀(⁶⁰Coγ線)の電離量に変化するための係数になります。

そのため⁶⁰Coγ線の場合には省略して考えても良い。

KQの値は線質Q(線質指標)の関数で、電離箱線量計に依存します。

つまり、TPR₂₀,₁₀の値と線量計の型式で決まることになるのです。

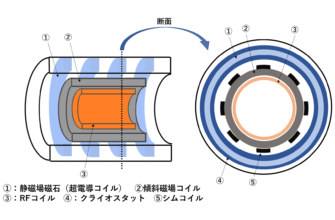

モニタ(電離箱)線量計

リニアック装置のガントリー内にある線量計で、医療用高エネルギーX線、電子線の照射制御にはモニタ線量計が用いられます。

モニタ線量計の値があらかじめ設定された予定値になると照射を止めるという積算線量計です。

モニタ線量計の校正とは、リファレンス線量計との線量の比較校正を指します。

温度・気圧の影響を避けるため、電離箱線量計は気密性が望ましいのですが、通気性のものもあり、をれは温度気圧補正によって補正される必要があります。

照射の調整に使用される線量計のため、故障すると一大事になってしまうため、安全のために2系統備えられ、積算線量のみでなく、線量率および平坦度を表示できるのが一般的です。