日本人の「脳卒中」による死亡数はガンや心臓病に次ぐ第3位ととても多いです。

さらに「脳卒中」患者さんは増加傾向にあり、脳梗塞が占める割合は7~8割ととても高いそうです。

長嶋茂雄さん、ミスチルの桜井和寿さんも脳梗塞になり、世間を騒がせました。

年齢に問わず危険な病気だいうことがよくわかります。

ミスチルの桜井さんの現在を見ても思うように、脳梗塞は治療が早期にできれば、ほとんど後遺症を残さず復帰することができる病気でもあります。

しかし、中には長嶋茂雄さんのように麻痺が残ってしまう方もいるたのです。

早期治療を行うためには、症状がおかしく感じたら病院にすぐにいくことですが、

実は、脳梗塞という病気は画像診断上ではとても難しい病気なのです。

スポンサーリンク

そもそも脳梗塞とは?

脳梗塞とは、「脳卒中」の一つであり、脳血管が詰まって、血流が流れなくなってしまう病気のことです。

脳の血管に血流が流れなくなると、脳組織が酸素および栄養不足になり、壊死または壊死に近い状態になります。

治療は早ければ早いほど、効果的であり、もっとも有効とされる治療を行えるまでの時間は発症から4時間半と言われています。

もちろん治療が遅れれば遅れるほど、様々な症状や後遺症を引き起こし、その後の人生が寝たきりになったり介護が必要になったりでクオリティーオブライフ(生活の質)の低下に繋がります。

スポンサーリンク

脳梗塞の種類

脳梗塞には主に以下の3つの種類があります。

・アテローム血栓症脳梗塞

脳の太い動脈や頸動脈の硬化により起きる。

・ラクナ梗塞

脳の細い動脈に1.5㎝未満の小さな梗塞が生じるもので、脳梗塞を発症する日本人の多くはこの梗塞にあたる。

・心原性脳梗塞

心臓で発生した血栓が脳の血管にまで流れてきて詰まる場合。心機能が悪い方で血栓を作りやすい方に多い。

脳梗塞の前兆症状

脳梗塞の一歩手前の状態をTIA(一過性脳虚血発作)といいます。TIAは短時間(2~30分程度)で症状が消えることから、「大丈夫だ」と思う方も多いかもしれませんが、放っておくと3ヶ月以内に4~20%の方脳梗塞を起こすため注意が必要です。

その具体的な症状は以下の通りです。

- 片方の手足がしびれる

- 急に手の力が抜けて、持っているものを落としてしまう

- めまいがして真っ直ぐに歩くことができない

- ろれつが回らなくなる

- 力があるのに歩くことができなくなったり、立っていることができない

- 人が話していることをよく理解することができない

- 文字が思うように書けない

- モノが二重に見える

- 片側の目に幕がかかったようになり、一時的にモノが見えにくくなる

このような症状が一時的にみられて、すぐに回復しても繰り返して現れるようであればすぐに病院にかかる方がいいでしょう。

脳梗塞になると・・・

脳梗塞になると様々な症状が現れます。症状の多くは生活に支障をきたすもので予防の大事さを思い知ります。

・麻痺

多くは片側の腕や足、顔面が脱力してしまったり、筋力が低下します。

・感覚障害

感覚が鈍くなったり、全くなくなったりするほか、慢性期には疼痛が現れることもあります。

・失調

歩行や会話、平衡感覚の障害が見られます。

・意識障害

意識レベルの低下が明らかになります。

・構音障害・嚥下障害

麻痺や感覚障害が発生や嚥下(食べて飲みこむこと)に障害をもたらします。

・高次脳機能障害

失語・失認など種類が多いですが、多くは片側の視覚、聴覚、触覚などの刺激を認識できない半側空間無視が多いようです。

画像診断

少し前置きが長くなりましたが、脳梗塞の画像診断についてお話したいと思います。

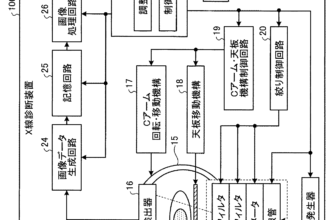

脳に障害が起きて、病院に運ばれると多くの検査を行います。

内科診察や神経学的診察、血液検査、動脈血ガス分析、心電図などに加え、レントゲンやCTといった画像検査です。

この時点で、上記のしびれや麻痺といった症状がでていた場合には、CT検査を行うことになります。

なぜなら、出血性か梗塞による虚血が原因で症状がでているのかを正確に鑑別することが不可能だからです。

その点、CT検査は出血性の病気を発見することに優れており、撮影時間も短いため、すぐに診断を付けることができます。

ただ、当然、脳梗塞の場合、脳からは出血はしていません。

では、脳梗塞はCT検査で発見することができるのでしょうか?

実は、ここに脳梗塞が画像診断上で難しくなる原因があるのです!!

脳梗塞に診断におけるCT検査

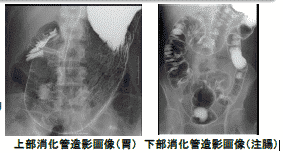

CT検査では、早期脳梗塞では、初期虚血変化(early CT sign)が見られることが代表的です。

具体的には「レンズ核が不明瞭になる」「白質と皮質の境目が不明瞭になる」「脳溝が狭くて小さくなる」といった3つの変化になります。

・レンズ核が不明瞭発症後1~2時間で出現.

・白質と皮質の境目が不明瞭発症後2~3時間で出現

・脳溝が狭くて小さくなる発症後3時間以降に出現することが多い

また、梗塞が発症して時間が経過すると、脳細胞が壊死し脳の腫脹がみられ、組織は軟化しCTでは黒く写ってきます。この状態になると、誰が見ても脳梗塞による壊死が起こっているのがわかります。

ただ、急性期脳梗塞はCTの画像上、変化が乏しくとても見つけにくいのです。

この変化を見つけるために、色々と工夫されることはあるのですが、結局は確信が持てないことが多くなってしますのです。

つまり、CT画像に所見として現れるころには、脳梗塞の発症から時間が経過していることを示していることになります。

みなさんは発症から1時間の画像をみてわかりますか?

6時間後の画像からわかる人にはわかる程度はないでしょうか?

早期脳梗塞をCT画像で見つけられる医師もいます。が、とても優れた診断医でなければ困難でしょう。

では、早期脳梗塞を画像上で発見することはできないのかというと、違います!!

その解決法が、MRI検査です。

MRI検査

CT検査で脳出血がなく、脳梗塞の有無はハッキリしない。それでも上記に述べたような、神経的な症状がでていれば誰もが不安になるはずです。

その場合、行われるのがMRI検査です。

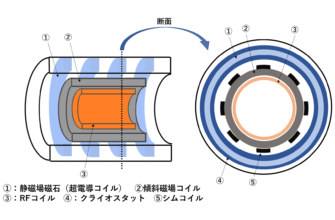

MRI検査では一度にたくさんの情報を得ることができますが、特に早期脳梗塞の診断で重要視されるのは拡散強調画像(diffusion weighted image:DWI)と呼ばれるものです。

拡散強調画像とは水素原子の運動状況を画像化したもので、水素が動いていないところがあると、白く光るようにして写るのが特徴です。

つまり、脳梗塞が起こっているとその部分の脳が白く光って表現されるということです。

だれが見てもわかるくらい明らかな変化としてみることができるため、脳梗塞の診断には重要視されています。脳梗塞の画像診断ではこれ以上のものがないというほどです。

ただ、症状が発症してからある程度時間が経過していないと、MRI検査でもわからないこともあるのが注意です。

白いところに脳梗塞がある

脳梗塞を疑っているのなら、最初からMRI検査をやったら早いのでは?

MRI画像を見れば一目でわかるなら、すぐやればいいと誰もが思うはずです。

しかし、これにはいくつかの問題があります。

一つは、病院に到着した時点では、脳出血も疑われていること。

脳出血も一刻を争うほどの病気です。

その際も画像検査を行いますが、頭部CT検査が5分程度で行えるのに対して、MRI検査は20分以上かかります。その間、患者さんが急変するリスクを負わなければなりません。

また、MRI画像は脳出血の描出において、CT検査に劣っています。

そのため、第一選択として、CT検査が行われます。

他には、施設上の問題になってしまうのですが、救急で病院に運ばれてもMRI検査を対応している病院はまだ少ないのが現状です。

その理由は、MRIは検査時間も長く(20~40分)、また、ペースメーカ使用者がMRI室に入ると故障の原因になり、新たな問題を引き起こす結果になります。そのほかの金属を体内に入れている方も同様です。MRI検査は情報が少ない救急患者さんに行うにはリスクが高かいのです。下手したら、脳梗塞以上の問題が起こる可能性もあります。

実際、夜間帯に運ばれた患者さんをMRI検査をしようとして、事故が起こる割合が最も多いと言われています。

このことからも、MRI検査まで対応して脳梗塞の診断にあたっている病院は、救急対応がしっかりしている病院や専門の病院に限られているでしょう。

MRI検査が出来ない病院に運ばれてしまった場合、CT検査しかなく、でもわかりにくい場合、MRI検査に対応している病院に転院せざるおえなくなり、結果として、治療が遅くなることになります。

このMRI検査対応の体制が整い切れたいないためにCT画像に判断が求められることが早期脳梗塞の画像診断を難しくしている理由になるのではないでしょうか。(MRI検査をしても写らないことがあれば、なおさらです。)

治療法について

最後に、脳梗塞の治療法に触れておきたいと思います。治療法として代表的なものが血栓溶解療法と言われるものです。

そのなかで特に有名なものは以下の2つです。

・rt-PA(アルテプラーゼ)の投与

最も有効とされている治療法です。「rt-PA(アルテプラーゼ)」という薬剤を点滴にて静脈投与します。

投与が早ければ早いほど良好な回復が期待でき、治療を受けた場合、約4割は症状がほとんどなくなるほど回復するというとても良い治療法です。

以前は、発症より3時間以内の脳梗塞のみ対応としていた薬剤でしたが、ヨーロッパで新たに4.5時間までの有効性と安全性が確認されたことから、日本でも4.5時間以内であれば使用されるようになりました。

ただ、投与開始時間が遅れてしまうと、血管に急に血流が回復することによる圧力に血管が耐え切れず、出血を引き起こす恐れがあるため発症からの時間と病気の進行具合がとても重要になります。医師としては、一つの重要な決断になることでしょう。

・動脈内血栓溶解療法

詰まっている脳血管の手前まで、カテーテル(細い管)を入れて、ウロキナーゼと血栓溶解薬を注入する治療。発症から6時間以内が有効とされています。

ただ、4.5時間まではrt-PA投与が第一選択になります。

最後に少しだけ予防の話

脳梗塞は夏に多いと言われています。この原因は脱水症状による血液がドロドロになるためです。

ドロドロの血液は血栓を作りやすく、血管を詰まらせやすくなります。

そのため、こまめな水分補給を心掛けるといいでしょう。

脳梗塞になるとそれからの人生にも影響が少なからずあります。予防はとても大事でしょう。