普通のレントゲン撮影と言われる、X線撮影では決まった1方向からX線を照射して撮影を行い、もし、正面と側面など多方向から撮影する場合には、その撮影する枚数だけX線を照射するわけです。

そのため、被ばく線量の計算は1回ごとの照射線量を積算していけばいいことになります。

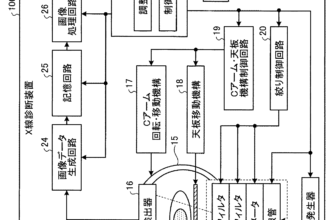

しかし、CT検査は他の検査とは異なり、360度方向からX線を照射して撮影を行うため、違った線量評価法が必要になり、CTDIやDLPといったものになります。

では、CTDIとはなんなのか?

理解しにくい方のためにも、今回はCT検査の被ばく線量指標に使われるCTDIについてまとめてみたいと思います。これは、CT装置にも撮影毎に表示されるため重要な項目になり、国家試験でも出題されるほどです。

スポンサーリンク

CTDIとは?

CTDI(Computed Tomography Dose Index)とは、,CT検査における線量指標です。

装置の性能評価のための線量値であり、水ファントムに線量計を挿入して求められる値のため、直接的に、患者さんの被ばく線量を表現したものではありません。

それでも、やっぱり知りたいのは、検査を受けた患者さんなどの被ばく線量です。そこで、測定に使用するファントムを人体サイズに近づけるで,患者被ばく線量がどの程度なのか評価しようと決めて、用いられているのです。

では、どういった評価法なのかもっと詳しく説明していくことにしましょう。

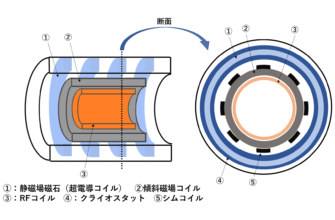

くどいようですが、CT撮影は360度、患者さんの周りを一回転させて撮影します。撮影できる枚数は、検出器の数に比例するのですが、ここでは1列の検出器で一枚の画像を、コンベンショナルスキャンで撮影したときを考えます。

その場合、検出器幅(または、スライス厚)の分だけX線がZ軸方向に照射され、その線量分布はスライスの中心に山形のようになっています。

そして、その線量分布を積分した値(山の下の面積)がCTDIになり、式で表すと以下のようになります。(まだ、ここの式では線積分線量と表現します。)

ただ、ここで注意が必要です。

ここまでの段階では、シングルスキャン1回で撮影される断層数が1、スライス厚1cmの場合です。

だが、実際のCT装置では、断層数(n)やスライス厚(T)を考慮する必要があるため、以下のような式になります。

ちなみに、積分の範囲がなぜ±∞なのかですが、この答えは線量分布の図にあります。

CT装置では、例え1㎝幅だけ撮影しても、X線の照射は1㎝幅に収まっていなく、範囲外にもX線が届いているためです。

スポンサーリンク

色々なCTDIの関係とは?

ここまで、少しまとめて来ましたが、これでは足りません。

なぜなら、CT検査は1スライスだけ撮影することはありえないからです。撮影方法は、コンベンショナルスキャンを複数回に分けて行ったり、ヘリカルスキャンで連続的に撮影したり、検出器も多列化しているためです。

そのため、これらを考慮にいれたCTDIの概念が必要になるため、ここからはそのことについて一つ一つ見ていくことにしましょう。

・MSAD(Multiple Scan Average Dose)

ある設定スライス厚に対して、任意のテーブル移動間隔(I)で複数回の撮影が行われた場合の線量分布。

その線量分布は単一のスライス撮影を重ねたようになります。

複数回照射され、線量分布の裾野が重なる場合には、単一スライス撮影の線量分布よりピークは高くなりますが、スライス厚(T)とテーブルの移動間隔(I)が等しい時、つまり、CT画像間に隙間が起こらないように撮影したときの式は以下のようになります。

そのため、T=Iのときには、CTDIはスライス厚1cm当たりに換算した値として定義されるので、スライス厚T=1を代入すると、

MSAD=CTDI

となります。

ただ、常にTとIが同じスキャンが行われるわけではありません。スライス厚(T)>テーブルの移動距離(I)時のように重複して撮影する場合にはMSADは高くなります。

逆に、スライス厚(T)<テーブルの移動距離(I)時には、MSADは低くなります。

・CTDI₁₀₀

現在では、実行長100mmのCT用ペンシル型電離箱線量計を用いたCTDI測定が主流です。

この測定で求めたものがCTDI₁₀₀です。

IEC規格によって決まりました。

-50mmから+50mmの積分値になるため、厚いスライス厚では、局所線量を過小評価する恐れがあります。

ただ、最近では多列検出器が進み、いわゆるコーンビームCTが開発されたため上の式では対応が不可能となっってしまいました。よって、現在では、ビーム幅または100mmのうち、幅の小さい方の長さで線積分線量を除す式が定義されています。

・CTDIw(weighted CTDI)

次に、CTではガントリ-中心と辺縁付近では線量分布が異なるため、その両方を加味した局所線量評価に使用される。

CTDIファントムの中心のCTDIをCTDI₁₀₀,c,辺縁の上下左右4箇所のCTDIを平均したCTDI₁₀₀,pとし、これらを加重平均したものがCTDIwと定義されています。

中心線量よりも辺縁部の線量が高くなることに注意が必要です。また、線質や測定器の幾何学的配置の影響を受けることになります。

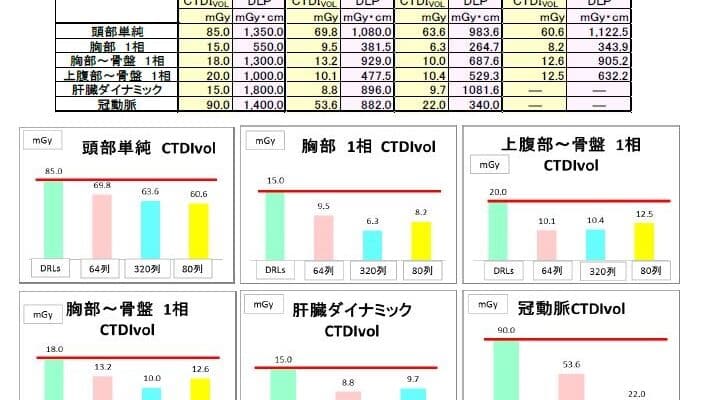

・CTDIvol

ヘリカルスキャンでは、ヘリカルピッチで表される空気カーマの増減を補正する必要があります。この概念について理解していただくための簡単な例を示します。

まず、ピッチが1/2の場合、撮影スライスに重複が起こり、部位によっては2スキャン分の照射され、線量が2倍になります。

また、ピッチが2の場合、逆に、間引きされて撮影されるので、線量は1/2となります。

そのため、ヘリカルスキャンのCTDIを求めるにはピッチを考慮する必要あり、その値はピッチで除すことによって、実際に吸収される線量とすることができるのです。

この補正を行って求められるのが、CTDIvolです。

この値が、ヘリカルスキャン1cm当たりの局所線量の指標であり、実際のCT装置に表示されている値になります。

・シングルヘリカルの場合

・マルチスライスCTヘリカルの場合

BP:Beam pitch

HP:Helical Pitch