MRIの基礎について、難しくて疲れるので、何回かに分けて話したいと思います。今回は、MRI装置内に入ると、私たちの体には何が起こっているのかということです。

※ちなみに、下の話は、H.H.Schildさんの「わかりやすいMRI」を参考にしています。

スポンサーリンク

一番基本的な原理として・・・

どうしても原理というのは退屈で、難しいと思われるかもしれませんが、基本的な物理原理は知っておく必要がありますので、早速始めたいと思います。

原子(atom)とは、1つの核と、電子の殻からできています。

その核の中には、プラス(陽)の電荷を持った小さな粒子である、陽子(プロトン:proton)があり、地球の自転のように、常に回転して存在しています。

この回転していることを、陽子はスピン(spin)を持っているといるとも言います。

ぼくは、スピンと言えばフィギュアスケートを思い出しますが、無駄事です。

話を戻すと、陽子には陽電荷(プラスの電荷)がついているので、自然と一緒に回転しています。ここで、電荷が回転している、動いているとは具体的にどんなことが起こっているのでしょうか。

それは意外と簡単で、電流が流れている。

・・・ことになります。

電流が流れると、磁力、磁場ができるということを、小学、中学の理科で学んだを覚えている人も多いのではないでしょうか。電流が流れると、磁場ができ、磁石の性質を持つことが絶対に覚えておきたいほど重要なことになります。

スポンサーリンク

磁場の中に入ると、陽子に何が起こる?

陽子は、磁石の中(外部磁場といいます)の中では、コンパスの針のように、整列して存在しています。

ただ、コンパスの針と大きな違いがあるのです。それは、コンパスの針はどんな場所にいても、一つの方向しか指しませんが、陽子は2方向向いて並びます。

陽子は、外部磁場の方向と平行して、南と北を揃えて並ぶか、あるいは、磁場とは全く正反対の方向を向いて並ぶという2通りあるということです。

この並ぶ方向はの違いは、陽子のエネルギーレベルに影響されています。

エネルギーレベルとはどういうことか。

ここで、少し例え話をしてみたいと思います。

私たちは、通常、地面に足で立って歩きます。これが地球の磁場に平行して並んでいる状態です。

しかし、逆立ちして手で歩くということもできます。「どんなトレーニングだよ」と思うかもしれませんが、磁場とは反対を向いて歩くとはそんな状態なのです。

この二つの状態の違いがエネルギーレベルの違いといえます。

エネルギーを体力と置き換えると、足で歩くより、逆立ちして歩く方がずっと多くの体力を消費します。多くの体力を必要とするというのは、エネルギー量を必要としている状態ともいえるのです。

普通、足で歩くか逆立ちして歩くかを選べと言われたら、大半の方がエネルギーを必要としない足で歩くことを選ぶと思いますが、陽子はエネルギーに溢れているものが多いのか、その数は、それほど大きく変わらないのです。

大まかにいうと、逆立ちして歩く方が一千万個(10,000,000)、足で立って歩くのが一千万七個(10,000,007)くらいだそうです。

ホントにすこーしだけ、足で歩く方が多数派なんです。

そして、MRIでは、この上や下を向いている動く陽子がとても重要な意味を持っています。

歳差運動とは?

陽子とは、ただ寝そべっているだけではなく、磁場の方向か、それと反対方向を向いて並んでいます。

さらに、陽子はずーっと回転しているのです。

この回転運動のことを歳差運動と呼んでいます。

陽子の歳差運動はとても重要です。

さらに、この歳差運動とはどれ程早いかを知ることも重要です。歳差運動のの速さは、周波数として、一秒間に何回回転するかということで測ることができます。

この歳差運動の周波数は一定ではなく、陽子が置かれている磁場の強さによって決まります。磁場強度が大きいほど歳差運動の回数は多くなり、歳差運動の周波数は高くなります。

この歳差運動の周波数を計算することは、必要であり、ラーモア方程式で求めることが出来ます。

それが、

ω₀=γB₀

ω₀:歳差運動の周波数

B₀:テスラ(Tesla:T)で表される外部磁場

γ:磁気回転比と呼ばれる定数

この方程式は、磁場強度が増加するに従って、歳差運動の周波数が高くなるということを示しています。さらに、磁気回転比:γも影響されていることになります。そして、磁気回転比は物質によって違いがあります。

例えば、MRI検査で使用される水素の陽子では、42.5MHz/Tになります。

これは、1T(テスラ)の磁場化では、陽子は一秒間に4,250万回も回転しているということになるのです。

物凄く早い回転です。

そして、人の体の中では、この速さで回転している陽子が無数に存在しているのです。

座標に入れて、想像してみると・・・

これからは、少し表現しやすくするために、X,y,Zといった座標系を使って考えてみましょう。

上の図では、一つの陽子にピックアップされていますが、矢印はベクトルを意味しており、力の大きさと方向を表しています。

でも、陽子は体内に無数にあり、上向きのものと下向きの陽子が存在しているのを忘れてはいけません。そして、上向きと下向きが一つずつある場合を想像する必要があるのです。

この結果はとても、重要です。

なぜなら、一対の上向きと下向きの陽子があるとき、その磁力は打消し合うからです。つまり、ないものと考えることが出来るのです。

ということは、上向きと下向きの陽子の数が同じであれば、陽子が発する磁力がなくなってしまうことになるのですが、そんなことにはなりません。

なぜなら、下向きの陽子よりも上向きの陽子の数のほうが多いからです。従って、実際に考える必要があるのは上向きの陽子が発する磁力だけとなります。

でも、上と下で打消し合うと上向き4個の陽子だけを考えればよい。

しかし、上向きと下向きの、対応し合った磁力だけが、打消し合うわけではありません。

上を向いて残っている陽子は、そのまま歳差運動を繰り返していますが、ある陽子が左を向いていると、それに対応して右を向いているものがあり、また、前を向いている陽子には、それに対応する後ろを向いている陽子があるというようになっています。

このことは残っている陽子の、相対する磁力は、このような方向で打消し合うということです。

結局、どうやって考えればいいのか?

となりますが、結果として、外部磁場の方向の一つのベクトルとして表すことができるようになり、ベクトルは上向きのそれぞれの陽子の磁気ベクトルの総和を示しています。

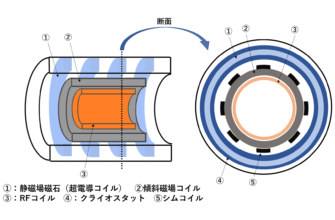

さて、このことは人に当てはめて考えると何を意味しているのか?それは、人がMR装置の磁石の中では、人自身も磁石になっていて、固有の磁場をもつということなのです。

この外部磁場の方向に沿った、言い方から換えれば、縦方向の磁化は縦磁化とも呼ばれています。磁石の中に入った人は、結局、外部磁場の方向を向いて、磁力線に沿った新しい磁気ベクトルができることになります。

これは、縦方向のベクトルとして描かれます。そして、実際には、この新しい磁気ベクトルが、MRIの信号を得るために使われているのです。

ただ、一つ問題があります。

人の磁化は外部磁場と同じ方向を向いているため、外部磁場と人の磁場の区別をできず、人の磁化だけを測定できないのです。

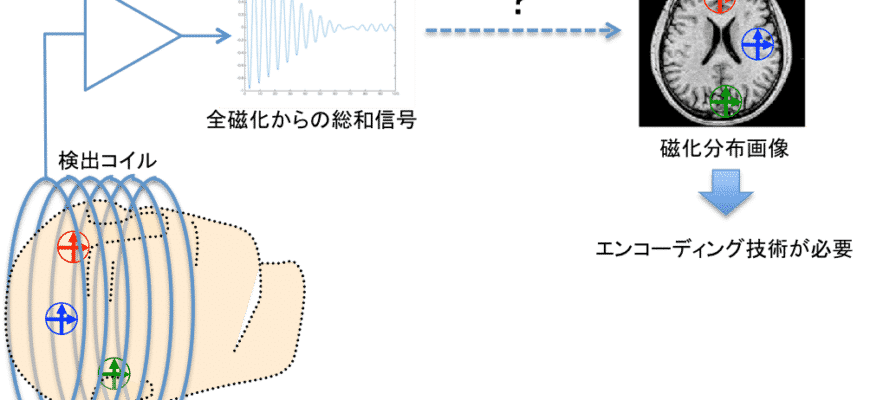

なので、この磁化を測定するためには、外部磁場に対して、縦方向ではなく、横方向の磁化が必要なってしまうのです。