CT検査は被ばくが多いと有名なので、検査を受けた時最も不安になるのは・・・

『実際には、自分はどれくらいの被ばくをしたの?』

ということだと思います。

そこで、今回は、この疑問を簡易的な方法ではありますが、答えていきたいと思います。

スポンサーリンク

CT検査で自分の被ばく線量を聞いても・・・

自分が「どれくらい被ばくしたのか?」を気になる方は、一度は検査を受けた施設で聞いたことはあるのではないでしょうか?

でも、その時の答えは、ミリグレイ(mGy)やらミリシーベルト(mSv)など、線量単位が統一されていなかったり、『まだ計算中なのでわかりません』と濁されてしまうことが多いのではないでしょうか?!

実際、答える立場から言えば、とてもナイーブな質問なのでなるべくは聞いてほしくない問題です。

それでも、自分がどれくらいの被ばくをしたのか気になる人は多いはず。

だって、被ばくっていいイメージはないですもん!!

誰だって気になって当たり前です!!

スポンサーリンク

なので、こう聞いてください!!

そこで、自分の被ばく線量が気になる方は、こう聞いてもらうのが一番です!!

「私の検査のDLP(ディーエルピー)を教えてください!!」

【DLP(Dose Length Product)】

ほとんど聞くことのない単語なので、覚えにくいですが、頑張って覚えてみてください。

DLPとは、照射線量と長さの積(掛け算)のことで、単位でいうとmGy・cmです。

つまり、どれくらいのX線量を照射して、どれくらいの範囲を撮影したのかを表す単語になります。

例えば、60mGyで、頭部を10cm撮影したときには、

DLPは、

60(mGy)×10(cm)=600(mGy・cm)

となり、合計600mGyものX線量があなたの頭部に照射されたことになります。

ここで、賢い方は「えっ!!?そんなに??!」と思うのではないでしょうか?

だって、600mGyも頭部にX線を照射されていたら、なにかしらの影響がでてもおかしくないような線量です。

もしかしたら、皮膚が赤くなったり、水晶体に混濁が起こったりすることだって考えられるほどです。

でも、不安になった方も安心してください。

実際のところ一度の検査で、そんなに被ばくすることはありえません!!

DLPとは、その検査に使った総線量であり、頭部全体の被ばく線量ではないからです。

どういうことか。

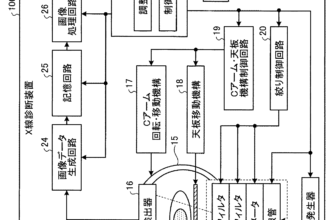

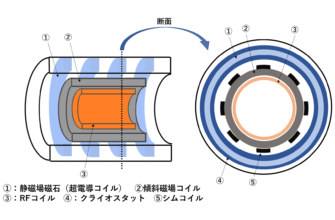

通常、頭部のCT検査では5mm前後の断層像を撮影しては、移動し、また次の5mmを撮影するということを繰り返して撮影しています。

ここで、必ず覚えておいてほしいことは、5mm撮影するときには、X線も撮影に必要な5mm分しか照射されていないことです。

つまり、X線は各断層像に対し、一度しか照射されていないのです。(5㎜毎に一度の照射が行われている)

なので、総線量は600mGyであろうと、実際に受けた被ばく線量は元の60mGyとなります。

この流れを知っていれば、DLPから自分に使われた、X線量を計算することができます。

例えば、DLP=600mGy・cmであれば、何mmの画像を何枚撮影したのか教えてもらえば、撮影した範囲(㎝)がわかり、割り算をしてあげれば、検査部位の被ばく量を知ることができるのです。

(5mmを100枚だったら、50㎝を撮影したことになり、600÷50=12mGyとなり、12mGyのX線が照射されて検査を受けたことになります。)

計算がわかりにくいという人は・・・

さらに簡易的ですが、DLPから被ばく線量の指標となるmSv(ミリシーベルト)で換算する方法があるので触れて起きたいと思います。

上の計算よりも簡単で良い指標にもなるので、個人的にはこっちのほうがお勧めです。

ただ、この計算には欠かせない数値があり、検査部位によって異なるので、覚えるのは大変かもしれません。

それでも知りたいと言う方にはその数値を、下の表で紹介します。

| 領域 | 換算係数(mSv・mGy⁻¹・cm⁻¹) |

|---|---|

| 頭部 | 0.0023 |

| 頚部 | 0.0054 |

| 胸部 | 0.017 |

| 腹部 | 0.015 |

| 骨盤部 | 0.019 |

何度も言いますが、計算はとても簡単なんです!!

その計算法とは検査を受けた部位に応じて上の係数選びその値をDLPに乗じるだけになります。

例えば、DLPが600mGy・cmの頭部検査を行った場合、

600(mGy・cm)×0.0023(mSv・mGy⁻¹・cm⁻¹)=1.38mSv

となり、今回の検査では頭部に1.38mSv被ばくしたことになります。

どうです?

上の係数を覚えていれば、誰でもスマホで計算できるので簡単じゃないですか?

ただ、この計算の簡単で素晴らしいのですが、この計算に使う数値は、学会などによって異なるのが問題です。

どの数値を使うかによって、被ばく線量が多少なりとも増減し、一定の値が算出されません。

また、全身CT検査を行っている場合は、一度に胸部と腹部を撮影していることになります。

この場合は、装置に表示されるDLPは胸部と腹部を分けて出されることはなく、一つの撮影としての値になります。

そこも注意が必要です。

なぜなら、胸部と腹部ではDLPに乗じる係数が違うのに、装置に表示されるDLPは一緒になってくるので、部位をまたがって検査した場合は、計算に誤差が生まれやすいのです。

(胸部の撮影が何㎝で腹部の撮影が何㎝行われたかその境界がわかりにくいため)

こういった面倒なとこがあるために、検査技師に被ばく線量を聞いても濁されてしまうのかもしれません。

最後に・・・

言い方は悪いですが、医療被ばくには制限がないため、必要であれば、被ばくは増える一方になります。

特に、欧米に比べ、日本はCT検査への依存度が高く、行われる機会が多いと言われています。

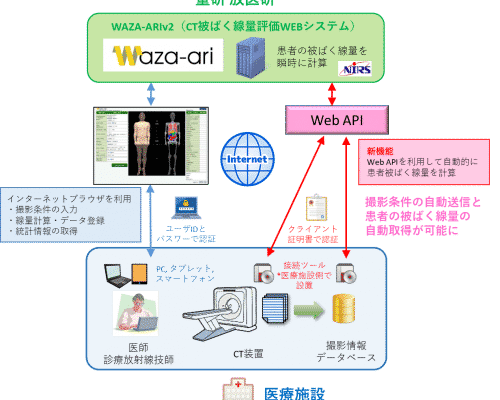

そのため、被ばく線量の管理はある程度、自分でも行えるように知っておく必要があるのかもしれません。

ご参考いただければ、幸いです。