バリウム検査でも主な撮影法が4種類あり、それぞれ得られる画像の特性が異なります。つまり、4種類の撮影法を使って、診断に有用な画像を得るということです。

この、4大撮影法とその着眼点についてまとめてみたいと思います。

スポンサーリンク

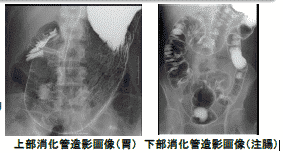

充盈法

最も歴史深い撮影法で、以前は必ず撮影されており、立位と腹臥位(うつぶせ)で撮影されていました。

【利点】

・簡単に胃の位置、形状、輪郭を観察でき、胃の形のバランスや胃辺縁の凹凸を読み取れる。

・狭窄や胃壁の伸展不良が顕著な場合に異常像(狭小化や陰影欠損像)がわかりやすい。

【欠点】

蠕動や腹壁の緊張度によって胃の形が変化し、撮影するタイミングによっては、病気と間違えそうな画像が撮られる。

バリウムの飲用量が少ないと胃壁が十分に伸展されないため、この撮影法では250~300ml程度のバリウム飲用量が適用とされています。そのため、飲んだ後はお腹いっぱいになる感覚を覚えるようです。また、最近では二重造影法が主流になり、飲用量も減らす傾向にあります。(バリウムは多く飲むほど、その後の負担も大きくなるため)

なので、充盈法は省略されることが多く、撮影される機会は減る一方です。

スポンサーリンク

粘膜レリーフ法

充盈法の次に歴史深い撮影法で、背臥位(仰向け)や腹臥位(うつ伏せ)で撮影します。特徴は、10~40ml程度の少量バリウムで胃の粘膜ひだを描出することです。

【利点】

・一度に胃粘膜面を広く観察できる。

・バリウムの飲用量が少ない。

・小さな病変を発見できる。

【欠点】

・胃液の量や質に画質が影響されやすい。

・小さく微細な所見を写すには、チューブを胃まで挿入して胃液を出したり、胃内の空気量を調節するなど、追加手技が必要なるなど、手がかかり、難易度が高い。

がんがあるとわかっている精密検査では、空気量が多めの二重造影法では表現しにくい小弯側、幽門病変を描出するのに、腹臥位レリーフ法が用いられますが、胃がん検診では省略されることが多い撮影法です。

圧迫法

外からお腹を押して、胃を押すように撮影する方法。撮影装置に常設された圧迫筒による立位圧迫法と、圧迫用ふとんによる腹臥位圧迫法が一般的。

【利点】

・胃の前後壁の病気が同時に観察できる。

・圧迫位置や押圧の違いによって、病変の深さや形態を表すことができる。

【欠点】

・圧迫位置や押圧によって、痛みを伴うことがある。(肋骨近くだと折る危険性もある)

立位圧迫法は、立位または半立位で行います。

撮影に必要なバリウム量は胃の形や被写体の体格によって異なります。

一般的に・・・

やせ型 ⇒ 多め

肥満型 ⇒ 少なめ

のほうが圧迫をしやすく、良好な画像が得られやすいようです。

また、胃内の造影剤の量が

多い ⇒ 観察範囲が狭くなる

少ない⇒ 観察範囲が広くなる

ため、検査台の角度を調節し、圧迫部位の造影剤の量を加減するようです。

さらに、押圧が

弱い圧迫 ⇒ 胃粘膜表面の凹凸が表現できる

強い圧迫 ⇒ 深部を含めた胃壁の厚みが表現できる

二重造影法

現在、最も主流の方法です。

陽性造影剤(レントゲンで白く写る)のバリウムと陰性造影剤(レントゲンで黒く写る)の空気または炭酸ガスを同時に使い、バリウム層と気体層によって生じるX線の吸収率の差を利用した撮影を行います。

広い粘膜面を模様像として表す第Ⅰ法とバリウムを特定の部位へ流したり溜めるなどして撮影する凹凸を表す第Ⅱ法があります。

第Ⅰ法は胃がん検診に使われることが多く。

【利点】

微細な病変も発見できる。

【欠点】

浅い陥凹病変や低い隆起性病変を発見しづらい。

第Ⅱ法は、第Ⅰ法撮影の最中に、病気が発見されたときに追加撮影として行われます。

【利点】

第Ⅰ法に比べて凹凸変化を立体的に認識しやすい。

【欠点】

バリウムの流す量、溜める量によって、粘膜表面模様が表現しきれないことがある。